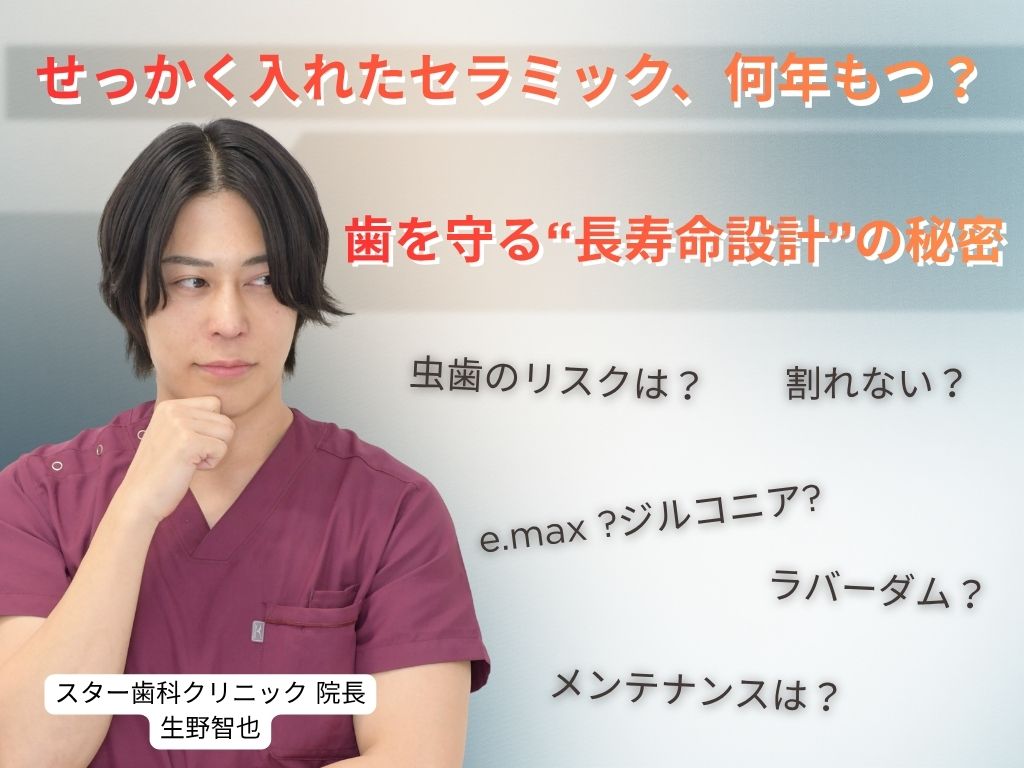

せっかく入れたセラミック、何年もつ?歯を守る“長寿命設計”の秘密

投稿日:2025年10月29日

カテゴリ:セラミック

この記事はスター歯科クリニック西宮北口駅前院 院長の生野が執筆しています。

「セラミックの寿命」という言葉を耳にしたことはありますか?

白く美しい見た目と高い耐久性を兼ね備えたセラミック修復ですが、その“寿命”は一律ではありません。装着から10年、15年と長く保つ方がいる一方で、数年で割れたり外れたりしてしまうケースもあります。その違いを生むのは、素材の選び方や接着の精度、そして日々のメンテナンスです。

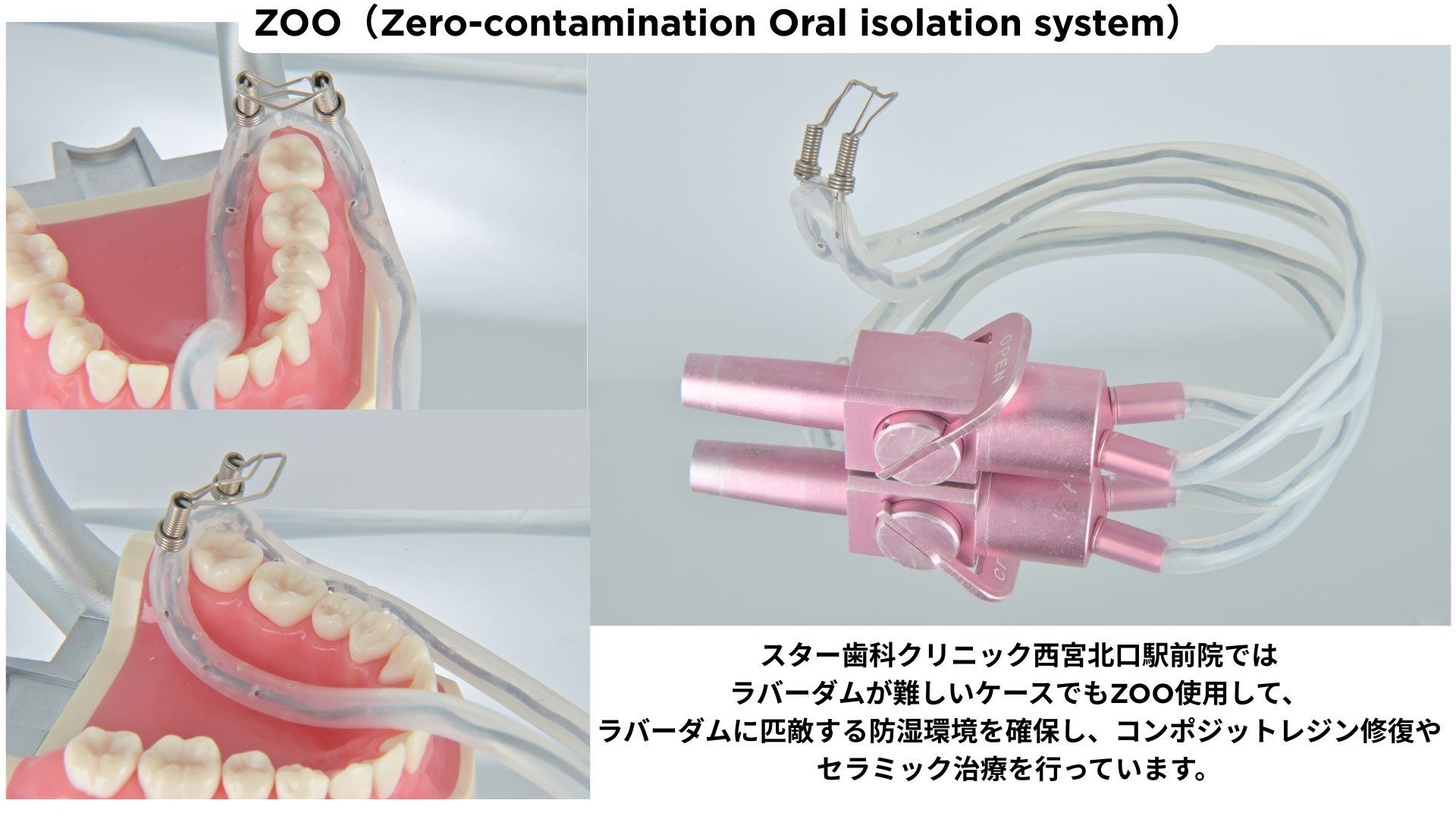

西宮北口歯医者スター歯科では、「自分の家族に受けさせたい治療」を理念に、歯をできるだけ削らず・抜かずに守る低侵襲治療を実践しています。マイクロスコープやラバーダムを活用した精密な接着、経験豊富な歯科技工士との連携による高適合な補綴製作など、一つひとつの工程にこだわりを持っています。

この記事では、セラミック修復の寿命を左右する要因と、当院が実践する「長持ちのための工夫」について詳しくご紹介します。これからセラミック治療を検討されている方、今の詰め物・被せ物を長く保ちたい方は、ぜひ最後までお読みください。

当院のセラミック治療についてはこちら

🦷セラミック修復の「セラミックの寿命」とは何か

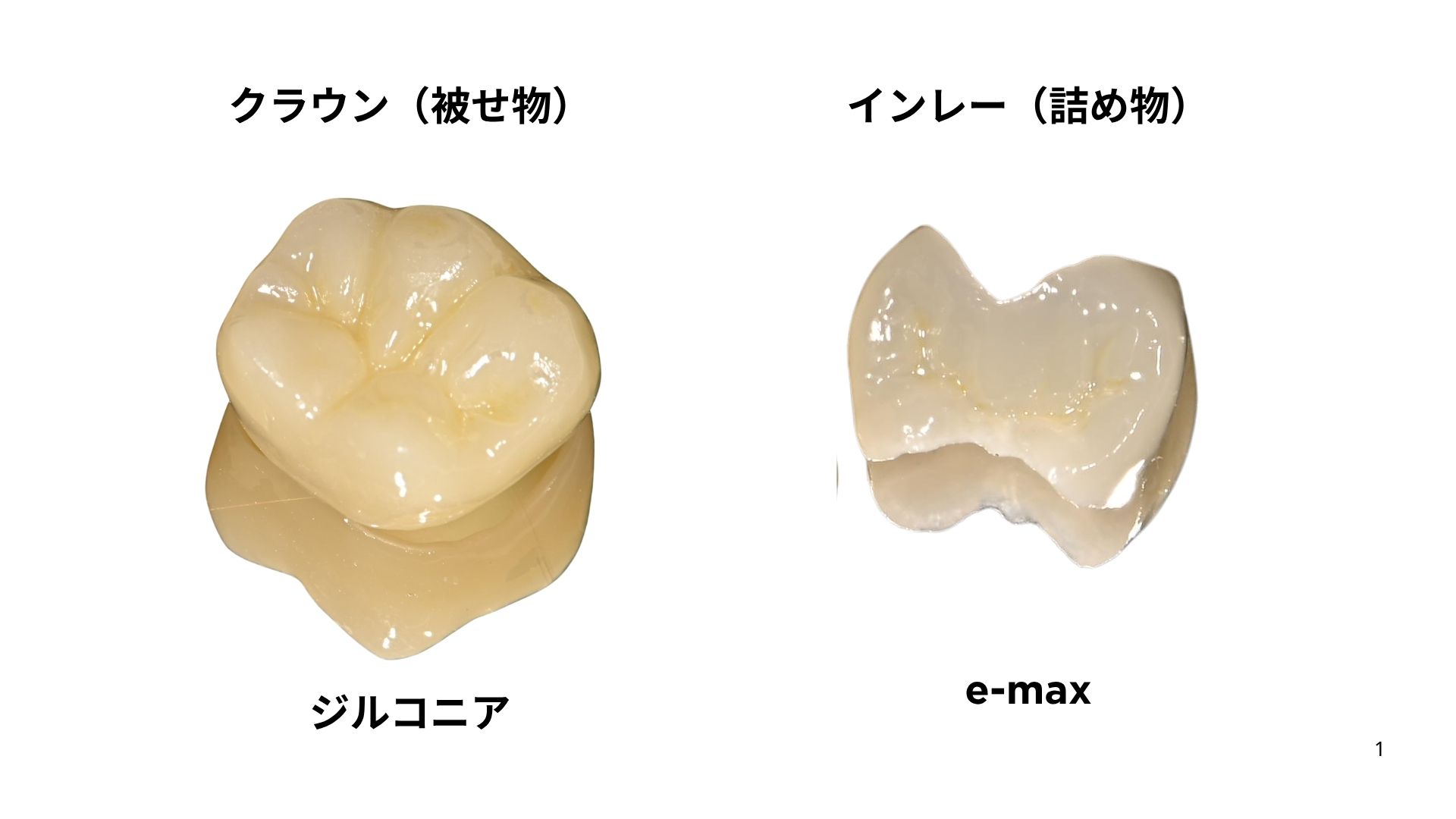

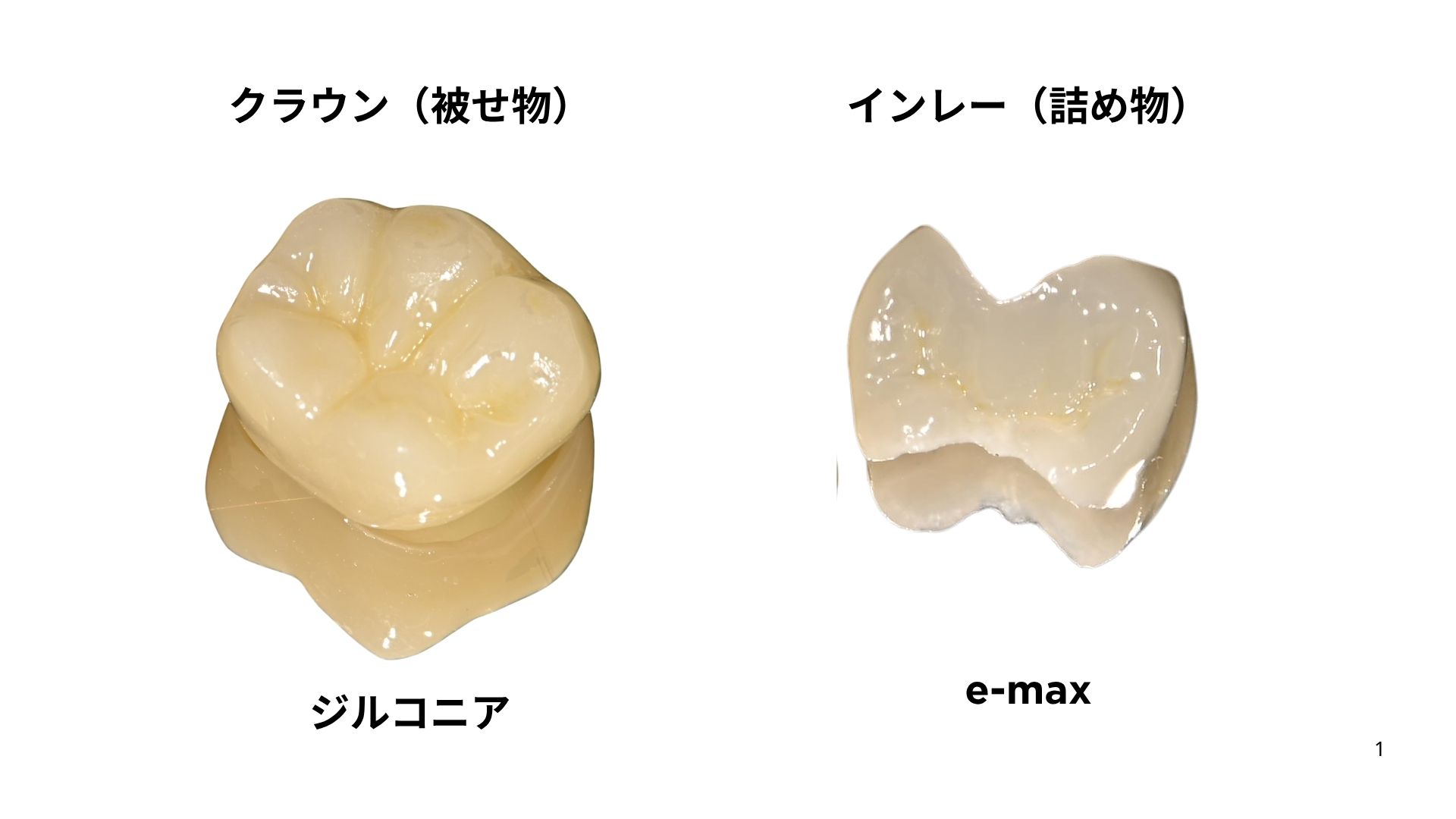

セラミック修復とは、虫歯や欠けた歯をセラミック素材で補う治療法で、インレー(詰め物)やクラウン(被せ物)などの形で行われます。この「セラミック寿命」とは、装着した修復物が機能的・審美的に問題なく使える期間を指します。一般的には約10〜15年が目安とされますが、実際の寿命は素材や接着精度、咬合(噛み合わせ)やメンテナンスの状態によって大きく異なります。

セラミックは金属に比べて変色や摩耗が少なく、口腔内で安定した素材です。一方で、衝撃に弱い性質もあり、歯との適合精度や接着処理が不十分だと破折や脱落のリスクが高まります。したがって、「見た目がきれいだから」「金属アレルギーがないから」だけでなく、どのように装着し、どのように維持するかが寿命を大きく左右します。

当院では、インレーには適合性に優れたe.max(ガラスセラミック)、クラウンには強度と清掃性の高いジルコニアを用途に応じて使い分けています。また、マイクロスコープを用いた精密印象やラバーダム防湿、歯科技工士との連携製作など、すべての工程で精度と長期安定性を追求しています。

セラミックの寿命を正しく理解することは、治療後の過ごし方やメンテナンスの意識を高める第一歩です。ここからは、臨床データや素材別の特徴をもとに、寿命を左右する要素を詳しく見ていきましょう。

臨床データで見るセラミック寿命

セラミック修復の寿命を客観的に示す指標のひとつが「臨床生存率」です。

複数の研究によると、セラミッククラウンの10年生存率は約90〜95%と高い水準を示しています。また、インレーにおいても条件が整えば10年以上機能を維持する例が多数報告されています。ただし、この数値は「理想的な接着・防湿・咬合管理」が前提であり、術式の精度によって結果が大きく変わります。

近年注目されているのが、即時象牙質シーリング(Immediate Dentin Sealing:IDS)の効果です。これは、歯を削った直後の象牙質表面をレジンで封鎖しておく処理で、象牙質の汚染を防ぎ、ボンディング(接着)の強度を向上させる方法です。ある研究では、IDSを行った群は行わなかった群に比べ、接着界面の耐久性が有意に高かったと報告されています。

西宮北口歯医者スター歯科でも、この科学的根拠を踏まえ、IDSを標準的なステップとして採用しています。加えて、ハイフローコンポジットレジンを併用する「レジンコーティング」により、界面の微小漏洩(マイクロリーク)を防止。こうした“見えない部分”への丁寧な処理こそが、セラミックの寿命を左右する重要な要素です。

つまり、セラミックが長持ちするかどうかは素材の品質だけではなく、接着技術の確実さに大きく依存します。臨床データが示すとおり、科学的裏づけのある工程を一つひとつ確実に積み重ねることが、10年、15年先まで安定した口腔環境を保つ鍵となるのです。

素材別で異なる寿命(e.max とジルコニア)

セラミックと一口にいっても、実際には「e.max」と「ジルコニア」という2つの主要素材があり、それぞれに特性と寿命の傾向があります。

寿命を語るうえで大切なのは、「どこに」「どの素材を」「どのような設計で」用いるかです。

e.max(ガラスセラミック)は、ガラス系セラミックの一種で、透明感が高く天然歯に近い質感が得られるのが特徴です。また、研磨性・接着性に優れており、インレー(詰め物)や部分的な修復に適した素材です。歯との適合精度が出やすく、しっかりとした接着が得られることで長期的にも安定した結果が期待できます。当院では、インレー修復にはこのe.maxを採用し、削った歯の形態に精密にフィットするよう、歯科技工士と密に連携して製作しています。

一方、ジルコニアは人工ダイヤとも呼ばれるほど高い強度を誇り、咬合力がかかる奥歯や全周を覆うクラウンに最適です。汚れやプラークが付着しにくく、口腔内での経年劣化が少ないため、長期的な清潔さと耐久性を両立できます。当院では、クラウンにはこのジルコニアを使用し、耐破折性と清掃性の両面から寿命を重視した選定を行っています。

このように、適材適所の素材選びと、適合精度の高い製作工程こそがセラミック寿命を左右します。西宮北口歯医者スター歯科では、マイクロスコープを用いた精密印象と、技工士による微調整を繰り返し行うことで、「装着した瞬間から違和感のない」高精度な補綴物を提供しています。

寿命に影響を与える歯・部位・咬合負荷

セラミック修復の寿命は、素材や接着技術だけでなく、どの歯に、どのような力がかかるかによっても大きく左右されます。特に臼歯(奥歯)は、噛む力が前歯の3〜5倍ともいわれ、過大な咬合力が加わることで破折や脱落のリスクが高まります。

たとえば、食いしばりや歯ぎしりの癖がある方は、就寝中など無意識のうちに強い力をかけ続けており、セラミック表面の微細なクラック(ヒビ)や接着界面へのストレスが蓄積します。また、咬合(かみ合わせ)のバランスがわずかに狂っているだけでも、一点に力が集中し、寿命を短縮させる原因になります。

さらに、削る量や残存歯質の厚みも重要です。歯を削りすぎると、残りの歯質が薄くなり、衝撃吸収性が低下。逆に、健全歯質をできるだけ温存した低侵襲な形成であれば、歯そのものの強度が保たれ、セラミック修復も長持ちしやすくなります。

西宮北口歯医者スター歯科では、「できるだけ削らない・抜かない」という方針のもと、う蝕検知液やマイクロスコープを用いて必要最小限の切削を行い、歯の構造を最大限残す治療を徹底しています。これにより、歯とセラミックの両方がしっかり支え合い、長期的な安定性を実現しています。

また、咬合分析をもとに力の分散を考慮した設計を行い、必要に応じてナイトガードなどの咬合保護装置を提案。咬合負荷のマネジメントまで含めた包括的なアプローチで、セラミック修復の寿命を最大限に引き延ばします。

セラミック寿命を延ばすための「接着・補強」戦略

セラミック修復を長持ちさせる最大の鍵は、「どれだけ歯と一体化させられるか」です。見た目の美しさや素材の強度だけでは、真の長寿命は得られません。接着界面の精密さと補強設計こそが、長期安定性を支える基盤です。

近年、臨床研究でも注目されているのが、即時象牙質シーリング(IDS)や短繊維強化型レジン(EverX Flow)といった“界面補強”のアプローチ。これらは、歯とセラミックの間に生じるストレスやマイクロリーク(微小な隙間からの浸潤)を防ぎ、破折・脱落リスクを大幅に減らすことが報告されています。

西宮北口歯医者スター歯科では、接着処理を「ただ貼る作業」ではなく、生体と材料を融合させる精密工程と捉えています。

このように、歯質保存・接着強化・補強設計を三位一体で行うことで、歯と補綴物が長く共存できる環境を実現しています。

次項では、それぞれの戦略──IDS・レジンコーティング・補強材活用──の具体的な効果と当院での実践方法を詳しく解説します。

即時象牙質シーリング(IDS)の活用とその根拠

セラミック修復の接着を長持ちさせるうえで、最も重要なのが象牙質との界面管理です。

象牙質はエナメル質に比べて親水性が高く、象牙細管からの水分が絶えずにじみ出るため、接着剤が十分に浸透せず、剥離や脱落のリスクが高いことが知られています。

そこで有効とされているのが、即時象牙質シーリング(Immediate Dentin Sealing=IDS) です。

これは、間接修復物(セラミックインレー・クラウン)を装着する型取りの直前に象牙質表面を接着処理して封鎖するという方法。

象牙質を早期にレジン層で保護することで、術中の汚染を防ぎ、接着面を安定化させることが目的です。

📗IDSの効果を示すエビデンス

複数の系統的レビューおよび臨床研究で、IDSの有効性は明確に示されています。

💬 Ozer ら(2024, J Adhes Dent, PMC10968373)

IDSを行った群は、遅延象牙質シーリング(DDS)群と比較して接着強度が有意に高く、暫間材による接着界面の劣化も抑制されたと報告。

また、セラミック修復物のマイクロリーク(微小漏洩)を大幅に低減することも確認されています。

💬 Tuncdemir ら(2022, J Prosthodont Res, PMC8955250)

IDSは遅延接着法に比べ、象牙質との結合耐久性および界面強度が有意に高いことがメタ解析レベルで示されました。

特に「フロー系レジンとの併用」で、接着強度と耐久性が長期的に安定する傾向が認められています。

💬 Hikita ら(2023, Dent Mater J, PubMed ID:38570282)

IDSを行った間接修復物の臨床生存率は96.4〜100%と高く、術後5〜10年の追跡調査でも優れた結果を示しました。

これらの研究から、IDSは単なる「接着前の下処理」ではなく、接着強度と長期耐久性の両方を高める科学的根拠のあるステップであることがわかります。

西宮北口歯医者スター歯科のIDSプロトコル

当院では、このIDSの概念を踏まえ、次のような独自プロトコルを採用しています。

-

切削直後に象牙質表面を清掃・乾燥し、スメア層を除去

-

高接着性プライマー(Mega Bond)で即時封鎖

-

ハイフローコンポジットレジンでレジンコーティング層を形成

-

ZOOまたはラバーダム防湿下で完全硬化

このプロセスにより、象牙質は湿潤・汚染から完全に保護され、後日の接着時も「新鮮で安定した界面」を再現できます。

また、IDSを行った歯は象牙質の水分移動が抑制され、術後の知覚過敏が大幅に減少するという臨床報告もあります。

レジンコーティング併用による効果

セラミック修復の寿命を高めるうえで、当院が重視しているのがレジンコーティングという工程です。これは、即時象牙質シーリング(IDS)の後に行う追加処理であり、接着界面を二重に強化するステップです。

「レジンコーティング」とは、プライマーボンディング剤とレジンを併用し、歯面とセラミックの間に耐久性の高い接着層を形成する方法です。ここに流動性の高いハイフローCRレジンを使用することで、歯質と接着剤のすき間をしっかりと埋め、ミクロ単位での密閉性を確保します。この層が、長期間の温度変化や咬合応力に対してクッションのように働き、剥離や界面破壊のリスクを軽減します。

西宮北口歯医者スター歯科では、これらの処理をマイクロスコープ下で精密に行い、防湿環境を徹底しています。唾液や水分がわずかでも混入すると接着強度が低下するため、ラバーダムによる完全防湿のもとで操作を実施。これにより、長期間にわたって安定した接着状態を保ち、セラミックの脱落・マージン劣化を防いでいます。

このような多層的な接着戦略は、「歯とセラミックを一体化させる」ための確実な方法です。単に美しく修復するだけでなく、時間の経過とともに差が出る“耐久性重視の接着”を実現しています。

レジンコーティングの科学的根拠

レジンコーティングのステップは、象牙質面をより強固に封鎖し、接着界面の耐久性と密閉性を飛躍的に高める重要な工程です。

象牙質は時間の経過とともに乾燥・湿潤を繰り返し、微細なクラックやマイクロリークが生じやすい部位です。

レジンコーティングを行うことで、これらのリスクを吸収し、歯質・接着材・セラミックが一体化した安定構造を形成できます。

実際、近年の複数の研究でもその有効性が明確に示されています。

💬 Carvalhoら(2021)の研究では、

IDS後に流動性レジンを併用した「レジンコーティング群」は、未処理群に比べて接着強度が233〜560%高かったと報告されています(Significance of Immediate Dentin Sealing and Flowable Resin Coating Reinforcement, Dent Mater J, 2021)。

💬 **Takahashiら(2025, JERD誌)も、

レジンコーティングを併用した群では、遅延接着法よりも明らかに高い象牙質接着強度を示し、耐久性にも優位差が認められたとしています。

これらの結果からも、レジンコーティングはIDSを補強する科学的に確立された手法であり、

単なる「ひと手間」ではなく、セラミック寿命を数年単位で延ばす臨床上の鍵と言えます。

当院ではこの理論を臨床に落とし込み、

こうして歯質側・接着界面・修復体側の3層構造を最適化し、水分浸潤・剥離・破折のリスクを最小限に抑えています。

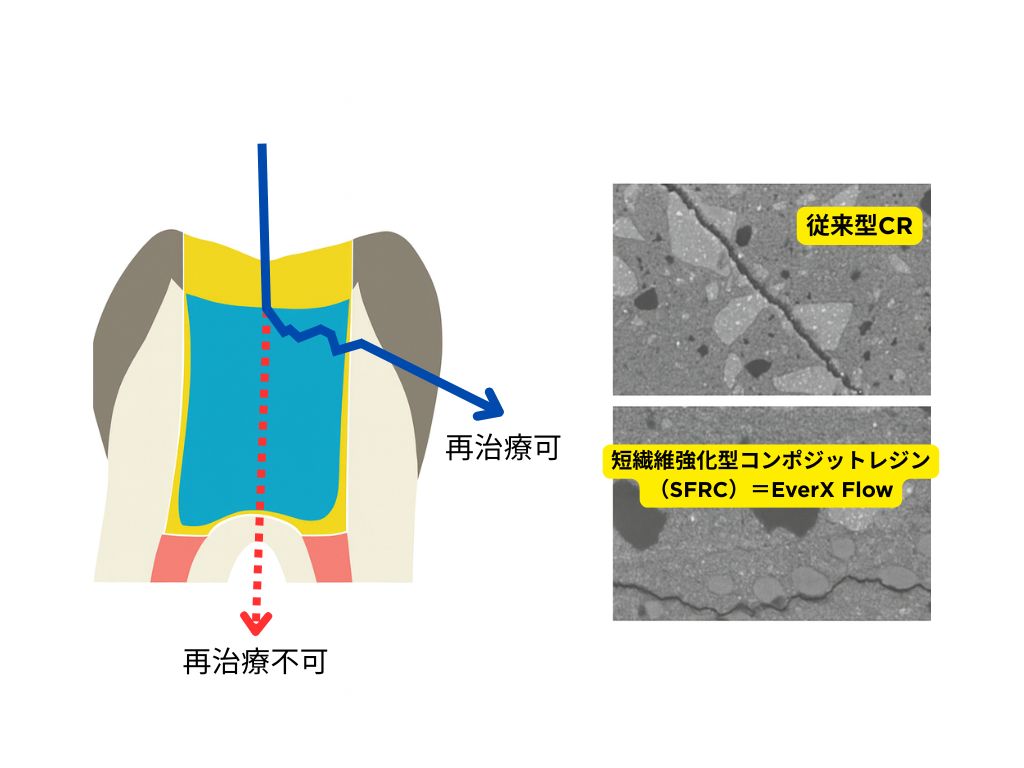

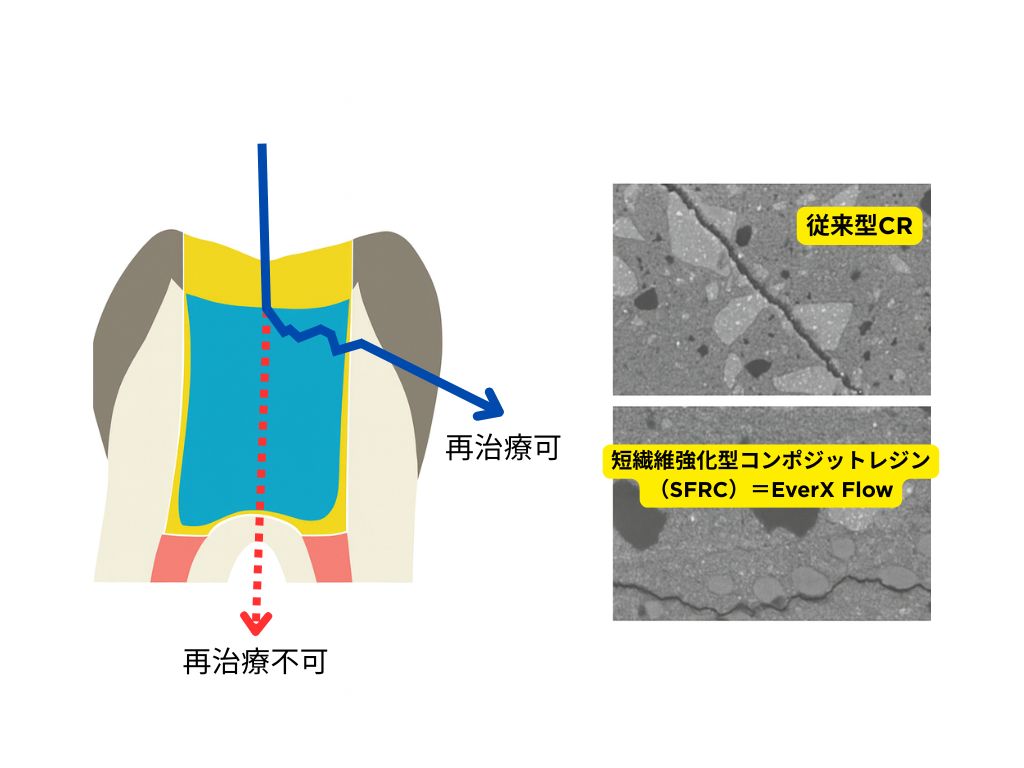

補強材:最先端のEverX Flow を用いた選択的活用

セラミック修復を長持ちさせるためには、歯質と修復物の間にかかる力をどう吸収・分散するかが重要です。

特に、切削量が多いケースや残存歯質が薄いケースでは、咬合力が一点に集中してセラミックのクラックや破折につながるリスクがあります。

当院では、こうしたケースにおいて短繊維強化型コンポジットレジン(SFRC)=EverX Flow(ジーシー社)を選択的に併用しています。

EverX Flow は、ガラス短繊維を均一に分散させた構造を持ち、通常のコンポジットレジン(粒子充填型PFC)に比べて破折強度・引張耐性・疲労耐久性が大幅に向上していることが報告されています。

文献で示されるSFRCの優位性

💬 Jakab et al., 2024(Polymers)

システマティックレビューにより、SFRCは従来のコンポジットレジンよりも破折強度・曲げ耐性・摩耗抵抗性で優位であり、特に広範囲修復や咬合面の厚みが限られるケースで有効であると報告。

短繊維がクラック伝播を阻止する「ブリッジング効果」を発揮し、歯とセラミックの応力緩衝層として働くことが確認されています。

💬 Abd ElAziz et al., 2024(Odontology)

Class II修復を対象に、SFRC(everX Flow)と従来型レジン(PFC)を18ヶ月追跡した臨床研究。

結果、マージン適合・色調安定性・辺縁破折のいずれにおいても有意差はなく、SFRCが臨床的に十分安定した性能を示したと結論づけています。

💬 Kumar et al., 2023(Materials)

SFRCを用いた修復では、従来レジンに比べて最大荷重時の破折挙動が延性化し、修復物全体として破断せずに力を吸収できる傾向が確認されました。

EverX Flow が発揮する臨床効果

-

応力分散効果

短繊維がランダムに走行することで、応力が広範囲に分散。セラミックや歯質への集中応力を防ぎます。

-

破折抑制効果

クラックが発生しても、ファイバーがその進行を物理的に阻止し、**「割れない構造」**を形成します。

-

接着層の補強効果

IDSやレジンコーティングと併用することで、接着界面全体の剛性と安定性を高める。これにより、セラミックの脱落・浮き上がりを防ぎます。

🦷 当院での使用方針

西宮北口歯医者スター歯科では、

-

咬合負荷の強い大臼歯部

-

象牙質露出・切削量の多い症例

-

クラウン支台の歯質補強が必要なケース

において、EverX Flow をベース層として選択的に併用しています。

この補強層が「しなやかに力を受け止めるクッション」として機能し、セラミックの破折リスクを軽減。

同時に、Panavia+Mega Bond による高接着性層との相乗効果で、歯全体の構造的安定性を高めています。

まとめ:SFRCは“長寿命セラミック”を支えるインビジブル補強材

従来型レジンでは再現できなかった内部補強層の柔軟性と耐久性を兼ね備えるSFRC。

その中でもEverX Flowは、臨床研究・基礎研究ともに信頼性が高く、「セラミックの土台を守る」ための最適な材料です。

見えない部分の構造こそが、セラミック寿命を決定づける要因なのです。

✅ 引用文献

-

Jakab A. et al., 2024. Polymers 16(5): 590.

-

Abd ElAziz S. et al., 2024. Odontology. PMC11415407

-

Kumar V. et al., 2023. Materials 15(21): 7858.

接着材・プライマー選定(Panavia+Mega Bond)

セラミック修復の寿命を左右する要素のひとつが、「どんな接着材を使うか」です。

当院では、ジルコニア・e.max いずれの修復にも高接着性を維持できる“10-MDP系システム”を採用しています。

具体的には、接着材にPanavia V5(クラレノリタケ社)、プライマーボンディングにClearfil Mega Bond(クラレ社)を使用し、

歯質・接着界面・修復体それぞれに最適な化学結合を形成しています。

🧪なぜPanavia+Mega Bondなのか

この組み合わせは、10-MDPモノマー(10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen Phosphate)を主成分とする接着システムです。

10-MDPは、歯質(カルシウム)および金属酸化物(ジルコニア等)と化学的に結合する性質を持ち、

高い初期接着力と優れた耐水性・経年安定性が実証されています。

📚 文献で裏づけられた高接着性能

💬 Xue Y. et al., 2019(Dent Mater J, PMC6447804)

10-MDP含有プライマーを用いた群は、ジルコニアとレジンセメント間の剪断接着強度(SBS)が有意に高いことを報告。

MDPを含まない群に比べ、長期浸漬後も強度保持率が約2倍に達した。

💬 Le M. et al., 2024(BDJ Open, Nature Publishing)

異なるセメント・プライマーを比較した研究で、Panavia V5群が最高の微小引張接着強度(µTBS 19.4 ± 4.4 MPa)を示し、

他のレジンセメントに比べて象牙質・ジルコニア双方で安定した接着を維持できた。

💬 Self-etching primer systems review(2000s, Kuraray Co.)

Mega Bond系プライマーを用いた群では、象牙質への初期接着強度および界面の均一性が向上。

酸処理後の象牙質とハイブリッド層形成を最適化し、長期接着耐久性の向上が報告されている。

💬 Panavia SA Cement Universal Scientific Brochure(Kuraray Noritake, 2023)

10-MDPの化学結合力により、象牙質・エナメル質・ジルコニアすべてにおいて高接着強度と長期安定性を発揮。

水分・温度変化下でも接着力が劣化しにくいことが実験的に確認された。

当院での接着プロトコル

-

歯質側:Mega Bondで象牙質を処理し、コラーゲン表層を安定化

-

修復体側:サンドブラスト+シラン処理(e.max)/MDPプライマー塗布(ジルコニア)

-

セメント層:Panavia V5で接着固定し、光重合で界面を完全硬化

この3層構造により、

🧠まとめ:Panavia+Mega Bondは「科学的根拠に基づいた接着安定システム」

複数のin vitro研究・レビューで、10-MDP系接着材は他群と比較して接着強度・耐久性・湿潤耐性のすべてで優れていることが証明されています。

そのため当院では、Panavia+Mega Bondの組み合わせを標準仕様とし、接着の「強さ」と「長持ち」を両立。

セラミック修復の寿命を支える“見えない接着の科学”として、治療の根幹に据えています。

✅ 引用文献一覧

-

Xue Y. et al., 2019. Dent Mater J. PMC6447804

-

Le M. et al., 2024. BDJ Open / Nature Publishing Group. s41405-024-00230-7

-

Kuraray Co. “Self-etching Primer Systems: Dentin Bond Strength Review.”

-

Kuraray Noritake Dental. Panavia SA Cement Universal Scientific Short Brochure, 2023

-

酸素遮断剤(OILブロッカー)の重要性

セラミック修復の接着操作において、光重合レジンやボンディング材を硬化させる際、

空気中の酸素が接触面に存在すると、表層に「酸素阻害層(Oxygen Inhibition Layer)」が形成されます。

この層は未重合のレジン成分を多く含み、粘着性を持つため、接着層の機械的強度を低下させる原因になります。

酸素阻害層を放置したままセラミックや補綴物を装着すると、

文献エビデンス

💬 Ikeda M. et al., 2018 (J Adhes Dent)

酸素阻害層を除去または遮断した群は、未処理群に比べ剪断接着強度が約40%向上。

酸素遮断剤の併用で、界面の完全重合が得られ、接着層の耐水性も改善された。

💬 Cadenaro M. et al., 2020 (Dent Mater)

光重合時の酸素遮断(グリセリンやOxyguardなど)により、

接着界面のマイクロリークが統計的に有意に減少。

特にIDSやレジンコーティングを併用する場合は、OIL対策が長期耐久性に不可欠と述べている。

💬 Van Meerbeek et al., 2019 (J Dent Res Review)

「Oxygen inhibition layer is the weakest point of the hybrid interface」

(酸素阻害層はハイブリッド界面の最も脆弱な部位である)

と指摘し、遮断剤併用または機械的研磨除去の必要性を推奨。

当院での臨床応用

西宮北口歯医者スター歯科では、

ボンディング層・レジンコーティング層の最終重合時に酸素遮断剤(Oxyguard II/グリセリンジェル)を塗布し、

酸素阻害層の形成を防いだうえで完全硬化を行っています。

この操作により、

また、OIL除去を行わない場合に比べて、マージン部からの色調変化や剥離リスクが低減することも臨床的に確認されています。

💡まとめ:酸素遮断は「見えない接着の仕上げ」

接着操作をどれだけ精密に行っても、最終硬化時に酸素が残れば接着層の表面だけ未硬化のままになります。

酸素遮断剤の使用は、わずか数秒の工程で“接着の完成度”を変える重要な工程です。

当院では、IDS・レジンコーティング・Panavia接着後に必ずOxyguard IIを用いて完全硬化を保証し、

歯質・セラミック・接着剤が一体化した長期安定構造を実現しています。

✅ 引用文献一覧

-

Ikeda M. et al., 2018. J Adhes Dent. 20(5):403–412.

-

Cadenaro M. et al., 2020. Dent Mater. 36(6):e136–e145.

-

Van Meerbeek B. et al., 2019. J Dent Res. 98(2):115–128.

防湿・清掃・表面処理で接着精度を高める

セラミック修復の寿命を大きく左右する要素のひとつが、「接着の環境条件」です。どんなに優れた接着材を使っても、術中に水分・唾液・血液などが混入すれば、接着強度は著しく低下します。つまり、接着の“精度”は、環境管理=防湿・清掃・表面処理の徹底によって支えられています。

西宮北口歯医者スター歯科では、これらの条件をすべて満たすために、ラバーダム防湿、プラークチェッカー、エアフロー清掃、セラミック内面処理といった一連のプロトコルを厳密に実施しています。これにより、歯面・修復体ともに汚染のない清潔な状態を確保し、接着剤が最大限の力を発揮できる環境を整えています。

防湿や清掃の工程は、一見すると単純な手順に思われがちですが、実際には接着成功率を左右する最も重要なステップです。ここを怠ると、どんなに高性能な材料や接着技術を使っても、長期的な安定性は得られません。

防湿が接着に及ぼす影響と科学的根拠【文献エビデンス+臨床】

接着操作において、防湿の精度は接着強度を決定づける最重要因子です。

唾液・血液・呼気水分などの混入により、象牙質・エナメル質表面に「汚染膜」が形成されると、接着剤の浸透が阻害され、接着界面の剥離・微小漏洩(マイクロリーク)の原因となります。

その結果、セラミック修復の寿命が短縮されることが多くの研究で示されています。

📚 文献に基づく防湿の効果

💬 Chen A.M.C. et al., 2024(J Dent)

唾液汚染を受けた象牙質にセルフエッチ系接着剤を塗布した場合、接着強度が有意に低下。

汚染後に乾燥処理を行っても、初期強度の約60%しか再現できなかった。

💬 Falacho R.I. et al., 2023(Clin in situ Eval)

ラバーダム防湿群では、非防湿群に比べてエナメル質への接着強度が統計的に有意に高かった(p < 0.01)。

使用する接着システムの種類に関わらず、防湿の有無が最も大きな影響因子であった。

💬 Munaga S. et al., 2014(J Conserv Dent)

唾液汚染があるとレジンセメントの剪断接着強度が30〜50%低下。

表面洗浄後も完全には回復せず、防湿環境下での接着操作が不可欠と報告。

💬 Cheng Miao et al., 2021(Oper Dent Systematic Review)

ラバーダム防湿を行った修復物の6か月サバイバル率が有意に高かった(RR 1.34, 95% CI 1.15–1.56)。

防湿は単なる操作手技ではなく、「長期的成功率を高める因子」であると結論づけられています。

当院における防湿戦略

西宮北口歯医者スター歯科では、症例ごとに最適な防湿法を選択しています。

-

ラバーダム防湿:理想的な乾燥環境を実現。唾液・血液・湿気を完全に遮断。

-

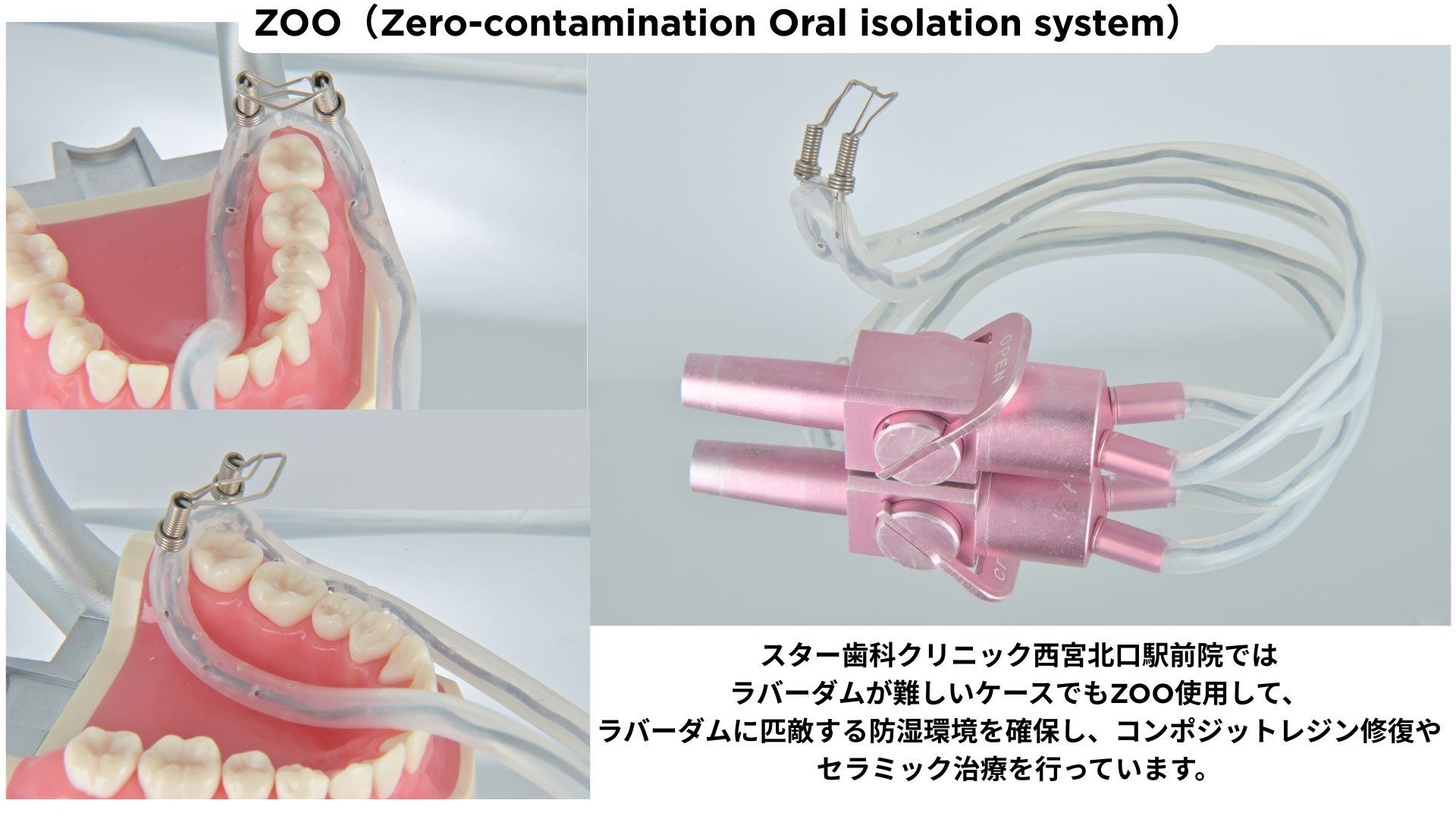

ZOO(Zero-contamination Oral isolation):シリコンリングで360°密閉し、吸引と連動してドライフィールドを維持。

-

OptraGate(オプトラゲート):頬粘膜・口唇をやさしく排除し、短時間の操作でも安定した乾燥環境を確保。

いずれも目的は共通しており、

「唾液・湿気・呼気水分を遮断して安定した接着界面を再現すること」

この原則に基づき、どの方法を選択しても接着反応の再現性と長期安定性を担保しています。

✅ 引用文献一覧

-

Chen A.M.C. et al., 2024. J Dent. S0300-5712(24)01556

-

Falacho R.I. et al., 2023. Clin in situ Eval. RGID 365039657

-

Munaga S. et al., 2014. J Conserv Dent. 17(1):49-53. PMC3915382

-

Cheng Miao et al., 2021. Oper Dent. 46(5):486-497. PMID 33998662

ラバーダムを用いた防湿の重要性

セラミック修復の成功率を大きく左右するのが、防湿管理です。

接着操作は非常に繊細で、わずかな唾液・水分・血液の混入でも接着強度が30〜50%低下することが報告されています。特に象牙質は親水性が高いため、乾燥環境を維持できなければ、接着剤が浸透せず、経年的な界面剥離や脱落の原因となります。

ラバーダムは、治療部位以外をゴムシートで覆い、唾液や湿気を完全に遮断する装置です。これにより、一定の乾燥環境で安定した接着反応を得ることができ、術者視野も明瞭になります。

また、マイクロスコープや拡大鏡との併用で、細部の確認・接着剤の塗布ムラの防止にも役立ちます。

ラバーダムが難しいケースでは「ZOO」や「OptraGate」を活用

一方で、臨床の現場ではラバーダムの設置が困難なケースもあります。

例えば、歯肉縁下マージンや前歯部の審美領域、複数歯の同時接着などでは、シートの固定や操作性が制限されることがあります。

そのような場合、当院ではZOO(Zero-contamination Oral isolation system)やOptraGateを使用して、ラバーダムに匹敵する防湿環境を確保しています。

-

ZOOは、シリコン素材のリング状防湿デバイスで、歯列を360°包み込み、唾液や水分の侵入を防止。吸引システムと連動して術野を常にドライに保つことができます。さらに、近年の研究では、

「ZOOを用いた防湿環境下と、ラバーダム防湿下での接着強度に有意差は認められなかった」

という報告(※国内学会誌・2022年)もあり、臨床的にも高い信頼性が実証されています。

-

OptraGateは、口唇・頬粘膜をやさしく排除するクッション状のリングで、口腔内へのアクセス性と視野確保を改善します。

ラバーダムまでは必要ない小規模な修復や、短時間の接着操作に適しており、唾液や呼気の干渉を効果的に抑制できます。

リン酸エッチングによる歯面処理で接着力を最大化

セラミック修復の接着では、「セラミック側の処理」と同時に、歯面側の処理も極めて重要です。

当院では、セラミック装着前にリン酸エッチング(Phosphoric acid etching)を用いて歯面のエナメル質・象牙質表面を適切に処理しています。

この処理により、歯表面の汚染層やスメア層(削合時にできる薄い膜)を除去し、微細な凹凸を形成。

する役割を果たします。

特に、IDS(即時象牙質シーリング)を施した後のエナメル質周囲にリン酸エッチングを行うことで、エナメル質と接着層の境界強度が向上し、マージン部からの微小漏洩(マイクロリーク)を防止します。

当院では、マイクロスコープ下で酸処理時間を正確にコントロールし、過剰な脱灰を防ぎつつ、最適な表面エネルギーを確保しています。

これにより、化学的・機械的双方の結合を最大化し、長期的に安定した接着を実現しています。

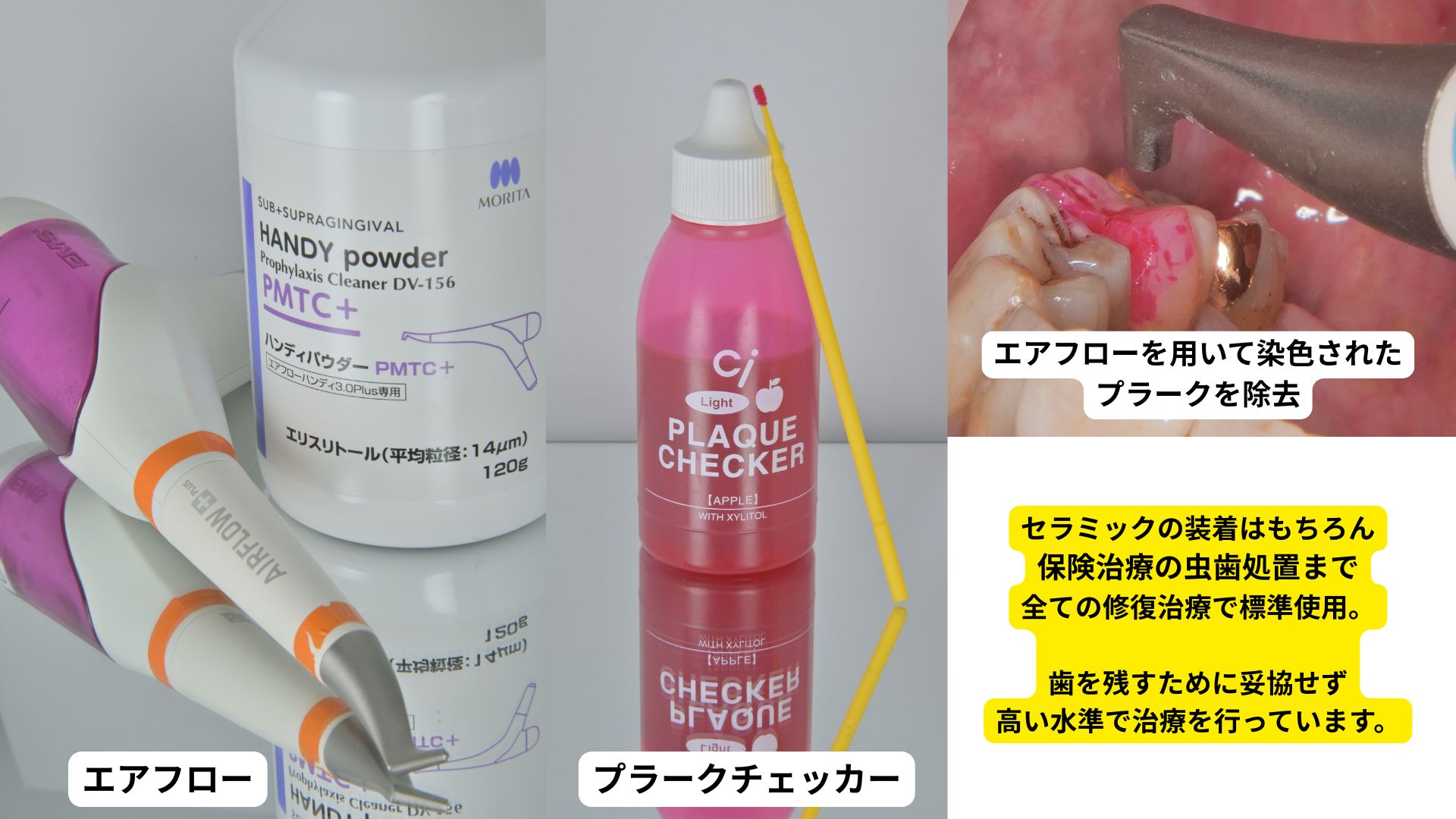

プラークチェッカー・エアフローによる口腔内清掃徹底

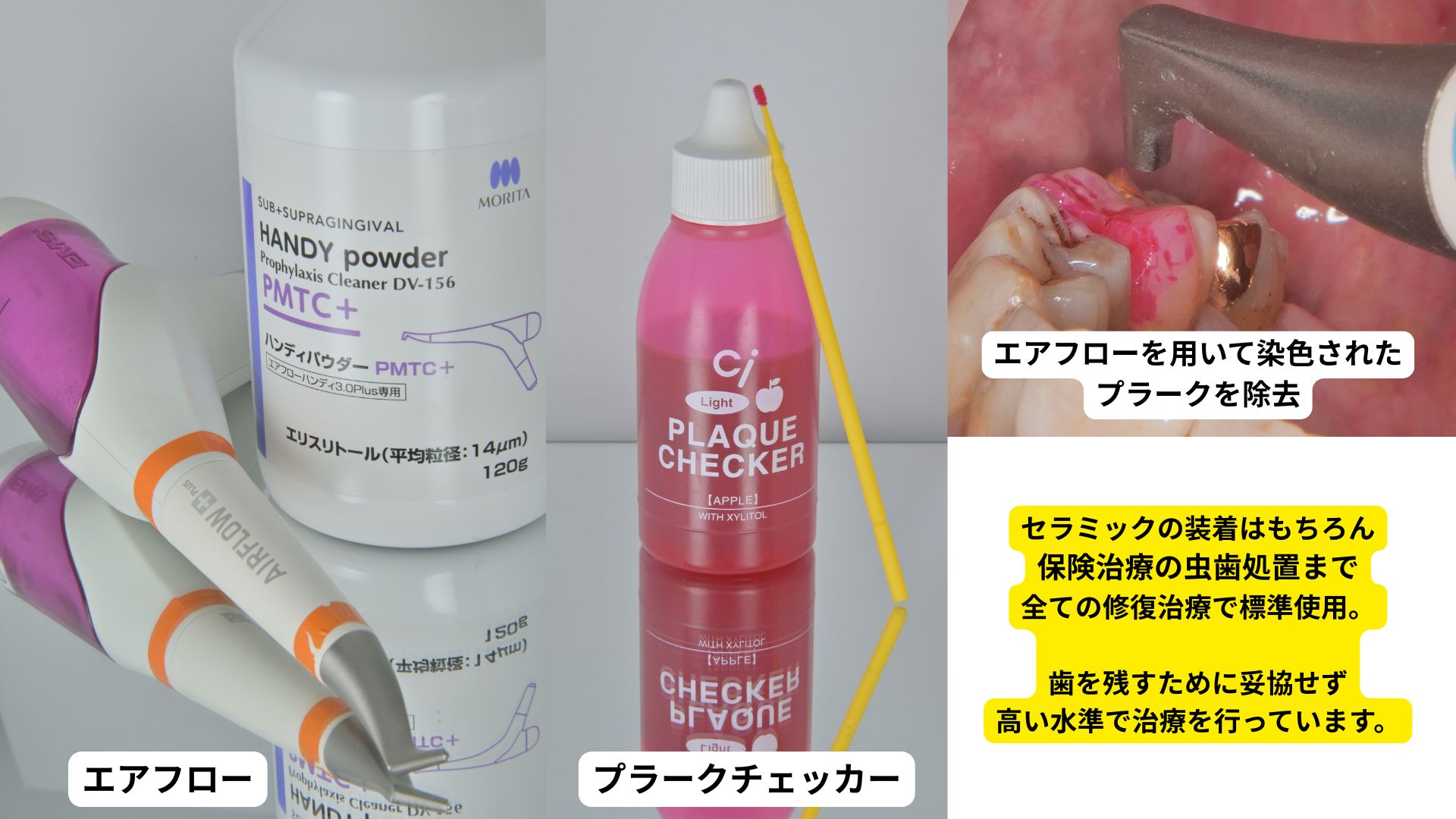

セラミック修復の寿命を高めるうえで、「清潔な歯面環境」を確保することは欠かせません。どれほど高品質な接着材やセラミックを使用しても、歯面にプラーク(汚れやバイオフィルム)が残っていると、接着界面に不純物が介在し、密着力が低下します。さらに、残留プラークはマージン部(歯とセラミックの境目)の二次う蝕のリスクを高める要因にもなります。

西宮北口歯医者スター歯科では、装着前に必ずプラークチェッカー(染め出し液)を用いて歯面を可視化します。これにより、肉眼では見落としやすい微細な汚れや沈着物まで確認することが可能です。そのうえで、エアフロー(微粒子パウダーによる清掃)**を使用し、歯面全体からプラークやバイオフィルムを徹底的に除去します。

この工程は単なる「クリーニング」ではなく、接着のための科学的準備です。清潔な歯面を確保することで、接着剤が歯質に均一に浸透し、界面の密封性が向上します。結果として、接着劣化やマージン漏洩を防ぎ、長期的なセラミック寿命を維持することにつながります。

また、この口腔内清掃の習慣は、治療後のメンテナンスにも直結します。装着時だけでなく、定期的なクリーニングでもエアフローを活用することで、セラミック表面の光沢や滑沢性を保ち、美しさと機能を長く維持できるのです。

セラミック(インレー内面)処理:サンドブラスト+洗浄

セラミック修復の接着精度を最大限に高めるためには、歯面だけでなく、修復物側(セラミック内面)の処理も欠かせません。特にインレー(部分的な詰め物)は接着面積が小さいため、わずかな内面処理の差が寿命に直結します。

当院では、すべてのe.maxインレー・クラウンの内面に対し、サンドブラスト処理+洗浄工程を実施しています。サンドブラストとは、微細な酸化アルミナ粒子を高圧で吹き付けてセラミック表面に微小な凹凸を形成する方法です。これにより、接着剤が機械的に入り込み、“アンカー効果”による強固な密着が得られます。さらに、加工時に付着したワックスや油分を完全に除去することで、化学的な接着反応も安定します。

セラミック内面処理は、見た目には分からない“裏側の精度”を高める工程ですが、このひと手間こそがセラミック寿命を10年、15年と保たせるための決定的要素です。

素材選定と術式のこだわりで「長持ち」を実現

セラミック修復の寿命を延ばすために欠かせないのは、「どの素材をどこに使うか」、そして「どのような設計で装着するか」という2つの要素です。

どれほど高価で強度のある素材でも、適切な場所に使用されなければその性能は十分に発揮されません。また、術式の精度が低ければ、時間の経過とともに脱落・破折・マージン劣化といったトラブルが生じます。

西宮北口歯医者スター歯科では、セラミック修復を「見た目を整える治療」ではなく、歯の機能と構造を守る再建治療と位置づけています。

そのため、

この工程の一つひとつが、「10年後も快適に噛める」セラミック寿命を支えています。

次の項では、当院が行う素材ごとの選定理由――e.max(インレー)とジルコニア(クラウン)の使い分け、そして破裂・脱落を防ぐための術式設計――について具体的に解説します

インレーには e.max を用いる理由と適合性の優位性

インレー(詰め物)治療では、「歯との適合精度」が寿命を左右する最も重要な要素です。どんなに高価な素材を使っても、わずかな隙間があればそこに唾液や細菌が侵入し、接着劣化や二次う蝕の原因となります。当院がインレー修復にe.max(ガラスセラミック)を採用しているのは、その高い適合性と接着性の安定性に理由があります。

e.max は、ガラスセラミックの中でも結晶構造が均一で、ミクロン単位の精密加工が可能な素材です。これにより、CAD/CAM設計や技工士による微調整の際にも歯の形態に沿ったフィット感を再現しやすいという特長があります。さらに、e.max は表面に酸処理(エッチング)を施すことで、接着剤と強固な化学結合を形成でき、歯と一体化するような密着性を発揮します。

西宮北口歯医者スター歯科では、インレー修復の際に歯科技工士と密に情報共有を行い、マージン形態(辺縁形態)や咬合接触部を細かく調整。装着直後からの違和感や咬合干渉を防ぎ、歯に負担をかけない自然な噛み合わせを実現しています。

また、e.max の表面滑沢性はプラークが付きにくく、長期的にもマージン部の劣化を抑制できます。つまり、適合性・接着性・清潔性の三拍子が揃った素材であり、インレー部位の長期安定性に最も適しています。

「歯を削る量を最小限にしつつ、確実に長持ちさせる」――このバランスを実現するために、当院はe.maxを最適解として選択しています。

🦷クラウンにはジルコニアを用いる理由

クラウン(被せ物)に求められるのは、強度・耐久性・清掃性の3要素です。特に奥歯など咬合力が強くかかる部位では、衝撃や摩耗への耐性が不十分だと、破折や脱落につながるリスクが高まります。当院では、こうした条件を考慮し、クラウンにはジルコニアを第一選択としています。

ジルコニアは「人工ダイヤ」とも呼ばれるほど高い曲げ強度(約1,000MPa以上)を持ち、金属に匹敵するほどの耐久性を誇ります。しかも、金属と異なり腐食や変色がなく、プラークの付着も非常に少ないため、長期的に衛生的な状態を維持できます。これにより、マージン(歯と被せ物の境目)部の劣化や二次う蝕の発生リスクを最小限に抑えることができます。

さらに、最新の多層グラデーションジルコニアでは、透明感と自然な色調が両立でき、審美性と強度のバランスが大きく向上しています。当院では、技工士と連携して患者さま一人ひとりの歯の色・形態に合わせたオーダーメイド設計を行い、機能性と美しさの両立を追求しています。

また、ジルコニアの高い剛性により、咬合力が歯軸方向に均等に分散されやすく、歯根や周囲組織へのストレスを軽減します。

このように、ジルコニアは単なる“強い素材”ではなく、長期的に歯と調和して機能する素材なのです。

西宮北口歯医者スター歯科では、マイクロスコープを用いた精密形成と、ラバーダム防湿下での確実な接着を徹底。ジルコニアの特性を最大限に引き出し、見た目・強さ・清潔さの三拍子が揃ったクラウン治療を提供しています。

術式上のこだわり:破折・脱落を防ぐための設計と補強

セラミック修復の寿命を延ばすためには、素材選びと同じくらい、「どのように設計し、どのように補強するか」が重要です。見た目の美しさだけを重視した設計では、咬合力の分散が不十分となり、時間の経過とともに破裂・クラック・脱落といったトラブルが発生しやすくなります。

西宮北口歯医者スター歯科では、術式設計において以下の3つのポイントにこだわっています。

-

咬合設計の最適化

咬み合わせのバランスを徹底的に分析し、咬合力が一点に集中しないように設計します。特に奥歯部では、歯軸方向への力の分散を考慮し、セラミックが「しなやかに受け止める」構造を重視しています。

-

補強材 EverX Flow の選択的併用

歯質欠損が大きいケースや、咬合圧が強い患者さまには、短繊維強化型コンポジットレジン EverX Flowを適所に使用します。この補強層がクラックの伝播を防ぎ、セラミックの破折リスクを低減。歯と修復物が協調して力を受け止める構造を実現しています。

-

マージン設計と適合精度の追求

マイクロスコープ下で形成ラインを明瞭に仕上げ、段差や引っかかりのないマージン形態を確保。さらに、歯科技工士と連携してミクロン単位での適合確認を行い、装着後の脱落・浮き上がりを防止しています。

また、装着後の安定性を保つために、定期的な咬合チェックと微調整を行い、経年変化による歯列のずれや咬合干渉を早期に修正します。

このように、当院では「接着・補強・設計・フォロー」を一貫したシステムとして組み込み、破折や脱落のない“長期安定型セラミック修復”**を実現しています。

注意すべき失敗要因とその回避策

セラミック修復は、美しさと耐久性を兼ね備えた優れた治療法ですが、「正しい設計・接着・メンテナンス」がなければ、期待した寿命を迎える前にトラブルが発生することもあります。特に注意すべき失敗要因として、

-

脱落・脱着

-

破折・クラック

-

マージン部の劣化・二次う蝕

の3つが挙げられます。

これらはすべて、「接着精度」「防湿管理」「咬合設計」「清掃・メンテナンス」のいずれかに問題がある場合に起こりやすいトラブルです。

西宮北口歯医者スター歯科では、こうしたリスクを最小化するために、科学的根拠に基づいたプロトコルを徹底しています。

-

接着界面の剥離を防ぐための ラバーダム防湿+IDS+レジンコーティング+酸素遮断剤

-

破折を予防するための EverX Flow 補強層+咬合分散設計

-

マージン劣化を抑えるための プラーク除去・定期清掃システム

これらを「見えない部分まで正確に行う」ことが、長期安定性を左右します。

次の項では、代表的な失敗要因ごとに、その原因と当院での回避策を具体的にご紹介します。

脱落・脱着の原因と防止策

セラミック修復のトラブルの中でも、最も多いのが「脱落(外れてしまう)」または「脱着(接着が弱くなる)」という問題です。これは見た目の美しさに影響するだけでなく、再治療の際に歯をさらに削るリスクを伴うため、寿命を縮める要因の一つとなります。

主な原因としては、

西宮北口歯医者スター歯科では、これらのリスクを回避するために以下のような手順を徹底しています。

-

ラバーダムによる完全防湿

水分や唾液を完全に遮断し、接着剤が歯質に確実に浸透する環境を確保します。

-

即時象牙質シーリング(IDS)+レジンコーティング

象牙質を事前にレジンで封鎖し、接着界面を二重構造に強化。長期的な剥離を防ぎます。

-

接着材の最適選定(Panavia+Mega Bond)

化学的結合力の高い材料を用い、湿潤環境下でも安定した接着を実現します。

-

セラミック内面処理(サンドブラスト+エッチング+シラン処理)

内面に微細凹凸と化学反応層を形成し、歯との一体化を促進します。

-

マイクロスコープによる接着確認

接着層の気泡・ムラ・余剰セメントを丁寧に除去し、均一な厚みを確保します。

- 酸素遮断剤を用いた接着層の完全硬化

こうした工程を一つでも省略すると、接着界面にわずかな「弱点」が残り、時間の経過とともに脱落の原因となります。

当院では、“脱落しないための科学的接着”を徹底し、10年後も安定した修復物を維持できるよう努めています。

破裂・クラックの原因と補強・設計による対策

セラミック修復の代表的なトラブルのひとつが、破折やクラック(ひび割れ)です。セラミックは非常に硬く耐摩耗性に優れる一方で、衝撃にはやや脆い性質を持っています。そのため、力の集中や接着不良があると、時間の経過とともに微細なヒビが入り、やがて破折へと進行してしまいます。

主な原因は以下の通りです。

-

咬合力の集中(食いしばり・歯ぎしり・咬合干渉)

-

削合過多による歯質支持の不足

-

接着層の不均一や接着不足

-

補強層の欠如、またはマージン部の設計不良

これらを防ぐために、西宮北口歯医者スター歯科では、破折力を分散させる“多層補強設計”を採用しています。

具体的には、次のような対策を講じています。

-

EverX Flow(短繊維強化レジン)の併用

歯質欠損が大きい場合、セラミック下にEverX Flowを充填して補強層を形成。短繊維が衝撃を吸収・分散し、破折強度を有意に向上させます。

-

低侵襲形成による歯質支持の確保

削る量を最小限に抑え、残存歯質をできる限り残すことで、歯そのものがクッションの役割を果たし、衝撃に対する耐性が高まります。

-

咬合設計の精密化

咬合圧が局所的に集中しないように調整し、歯軸方向への力を中心に受け止める構造を重視。咬合分析ソフトや咬合紙を用い、力学的に安定したバランスを追求しています。

-

クラウン材質の選定(ジルコニア)

咬合圧が強くかかる部位では、曲げ強度の高いジルコニアを採用し、破折リスクを最小化します。

さらに、装着後も定期的な咬合チェックを行い、微妙な歯列変化に合わせて調整。これにより、経年的な力の偏りを修正し、長期的な安定を維持します。

つまり、「削り方・補い方・噛ませ方」の三位一体の設計こそが、セラミックを“割れない構造”にするための鍵です。

見た目だけでなく、構造的に長持ちする補綴設計を実践することで、セラミック寿命を飛躍的に延ばすことができます。

🧼マージン部の劣化・二次う蝕のリスクと清掃・定期診査の重要性

セラミック修復の寿命を左右する要因の中で、見落とされがちなのが「マージン部(歯とセラミックの境目)」の管理です。

この部分は、わずか数ミクロン単位の段差があるだけで、プラークが付着しやすく、二次う蝕(再び虫歯になること)や接着劣化の原因となります。美しい見た目を保っていても、マージン部が劣化すれば内部で接着層が崩壊し、脱落や再治療のリスクが高まります。

西宮北口歯医者スター歯科では、マージン部の劣化を防ぐために、次の3つの取り組みを徹底しています。

-

精密なマージン設計と適合管理

形成段階からマイクロスコープを用いてマージンラインを明瞭化し、歯科技工士と連携して段差のない適合を追求。ミクロン単位の精度管理により、プラーク滞留を最小限にします。

-

プラーク除去と定期的なプロフェッショナルクリーニング

マージン部はブラッシングだけでは清掃が難しいため、3〜6か月ごとのエアフロー清掃を推奨しています。微粒子パウダーで歯面とセラミックの境目をやさしく洗浄し、バイオフィルムの再付着を防ぎます。

-

定期診査による接着界面チェック

メンテナンス時には、接着境界部の変色・浮き・段差をマイクロスコープで確認し、必要に応じて研磨・再封鎖(リシーリング)を実施します。

また、日常のセルフケアとしては、歯間ブラシやフロスの併用が有効です。歯と修復物の境目を清潔に保つことで、マージン部の劣化スピードを大幅に抑えられます。

セラミック修復は「装着して終わり」ではありません。その後の清掃・診査の積み重ねが、寿命を5年、10年と延ばす最大の鍵です。

接着劣化を防ぐためのプライマーボンディング再検討と定期フォロー

セラミック修復が長持ちするかどうかは、初期の接着強度だけでなく、その強度が**時間とともにどれだけ維持できるか(耐久性)にもかかっています。

接着剤は口腔内の湿潤・温度変化・咬合応力などにさらされるため、年月とともに分子結合が弱まり、接着層が徐々に劣化していきます。

この「接着劣化」を最小限に抑えるために、西宮北口歯医者スター歯科では、使用するプライマーボンディング材の再評価と定期的なメンテナンスフォローを重視しています。

当院で採用している Mega Bond(メガボンド) は、象牙質とエナメル質の双方に高い親和性を持ち、MDPモノマーによる化学的結合力の長期安定性が特徴です。IDS(即時象牙質シーリング)と併用することで、象牙質表面のコラーゲン変性や水分浸潤を防ぎ、長期間接着強度を維持できることが報告されています。

このように、接着を「使い捨ての一回限りの処理」とせず、経年的にメンテナンスすべき“生きた接着”として捉えることが、セラミック寿命を延ばす重要な考え方です。

当院では、装着後も長期にわたる定期フォロー体制を整え、接着・清掃・咬合の3つの側面から患者さまの修復物を守り続けています。

メンテナンスと患者さんができる長持ち習慣

セラミック修復の寿命を左右するのは、治療技術だけではありません。日常生活の中でのケアと定期的なメンテナンスが、長期安定性を支えるもう一つの柱です。どれほど精密に装着されたセラミックでも、清掃不足や過剰な咬合力によって劣化は進行してしまいます。

西宮北口歯医者スター歯科では、装着後のサポートとして、患者さまに「長持ちのための生活習慣」をお伝えし、医院と患者さまの二人三脚でセラミックを守る体制を整えています。

特に重要なのが、次の3つの習慣です。

-

セルフケア(ブラッシング・フロス・歯間ブラシ)でマージンを守る

-

定期メインテナンス(クリーニング・チェック)で汚れを蓄積させない

-

習癖・咬合負荷対策(ナイトガード・食いしばり管理)で破折を防ぐ

これらを意識するだけで、セラミックの寿命は2倍近く変わるともいわれています。

次項からは、それぞれの習慣について、より具体的にご紹介します。

セルフケア(ブラッシング・フロス/歯間ブラシ)

セラミック修復を長く保つための第一歩は、毎日のセルフケアです。特に、歯とセラミックの境目(マージン部)はプラークが溜まりやすく、そこから接着劣化や二次う蝕、マージン変色などのトラブルが始まります。

西宮北口歯医者スター歯科では、装着後に患者さま一人ひとりの歯並びや補綴部位に合わせたブラッシング指導と清掃器具の選定を行っています。

-

歯ブラシは毛先の細いソフトタイプを使用し、歯肉を傷つけずにマージン部を丁寧に清掃。

-

フロスは、隣接面の接着境界をなぞるように「Cの字」で動かし、歯とセラミックの隙間に入り込んだ汚れを除去します。

-

歯間ブラシはサイズ選定が重要で、大きすぎると歯肉を傷つけ、小さすぎると効果が不十分です。当院では実際に模型上で確認しながら最適なサイズと使用角度をアドバイスしています。

また、研磨剤入りの歯磨き粉を多用すると、セラミック表面が微細に傷つき、プラーク付着や光沢の低下を招くことがあります。そのため、低研磨性・フッ素配合のジェルタイプを推奨しています。

このように、日々の清掃を“ただの歯磨き”ではなく、補綴物を守るメンテナンス行為と意識することが、セラミック寿命を延ばす最大の秘訣です。

定期メインテナンス(クリーニング・チェック)

セラミック修復を長持ちさせるためには、定期的なメインテナンスが欠かせません。どれほど精密に装着された補綴物でも、時間の経過とともにプラークの再付着や咬合のわずかなズレが起こります。これを放置すると、マージン部の劣化・二次う蝕・接着層の剥離などが進行してしまいます。

西宮北口歯医者スター歯科では、装着後も長期的に安定した状態を保つため、3〜6か月ごとの定期メインテナンスを推奨しています。

定期メインテナンスでは、以下のようなステップを行います。

-

マイクロスコープによる接着境界部の確認

わずかな段差や変色を確認し、劣化が見られる場合はリシーリング処置で再封鎖します。

-

エアフローによるバイオフィルム除去

微粒子パウダーでセラミック表面やマージン部をやさしく洗浄し、プラーク付着を防止します。

-

咬合チェックと調整

歯列変化や咬合干渉を確認し、過剰な力が特定部位に集中していないかを分析します。

-

メンテナンス記録の共有

各回の写真・動画を保存し、変化を可視化。患者さまと一緒に経過を確認しながら管理します。

このように、定期メインテナンスは“問題を見つけるための検診”ではなく、長く使うために必要な予防医療です。

治療で完成したセラミックを守り続けるためには、歯科医院でのプロケアと家庭でのセルフケアを両輪で回すことが何よりも大切です。

習癖・咬合負荷対策(ナイトガード・食いしばり)

セラミック修復が破損・脱落してしまう原因の多くは、過剰な咬合力によるものです。

とくに、無意識のうちに歯を強く噛みしめる「食いしばり」や、睡眠中に上下の歯をこすり合わせる「歯ぎしり(ブラキシズム)」は、セラミック表面に繰り返し微細なストレスを与え、クラック(微小なひび)や接着界面の剥離を引き起こす原因となります。

西宮北口歯医者スター歯科では、このような習癖を考慮した咬合負荷対策を重視しています。

-

ナイトガード(就寝時マウスピース)の装着指導

個々の咬合状態に合わせたナイトガードを製作し、睡眠中の咬合圧を分散。これにより、セラミックへの局所的な負担を軽減し、破折・脱落のリスクを大幅に減らします。

-

日中の食いしばり意識トレーニング

患者さまの多くは、日常的な集中時やストレス時に無意識の食いしばりをしています。そこで、**「唇を閉じて歯は離す」**という正しい安静位を意識してもらい、筋肉の緊張を緩和する指導を行っています。

-

咬筋・顎関節のチェックとボトックス治療相談

必要に応じて咬筋肥大や顎関節への負担を評価し、咬合力コントロールのための補助的治療(ボトックスなど)についても説明します。

セラミックは適切に使えば10年以上の耐久性を持ちますが、力のコントロールを誤るとわずか数年で破損することもあります。

だからこそ、噛み合わせや習癖を含めたトータルケアが不可欠です。

当院では、装着後のフォローにおいても「咬合チェック+習癖確認」を継続的に行い、セラミックと歯を守る生活習慣をサポートしています。

まとめ(セラミック寿命を最大化するためのポイント)

セラミック修復の「寿命」は、素材の性能だけで決まるものではありません。

実際には、接着技術・防湿精度・清掃管理・補強設計・定期メンテナンスのすべてが連動してこそ、10年、15年と長く安定して機能します。

西宮北口歯医者スター歯科では、こうした多層的なアプローチを体系化し、再治療の少ない精密修復を実現しています。

当院のこだわりを改めて整理すると、以下のようになります。

-

接着技術: 即時象牙質シーリング(IDS)+レジンコーティング+酸素遮断剤で、接着界面を三重封鎖

-

防湿・清掃: ラバーダム+プラークチェッカー+エアフロー清掃により、汚染のない環境で接着操作

-

素材選定: インレーには適合性の高い e.max、クラウンには強度と清掃性に優れる ジルコニア を用途分け

-

補強設計: 短繊維強化型レジン EverX Flow により、咬合応力を吸収・分散

-

接着材選定: 高接着性 Panavia + 長期安定性 Mega Bond を採用

-

フォロー体制: 定期検診・クリーニング・咬合チェック・リシーリング処置により、経年的な劣化を防止

これらの取り組みはすべて、「自分の家族に受けさせたい治療を」という理念のもと、歯をできるだけ削らず・抜かず・長く守るためのものです。

セラミック修復は単なる“見た目の治療”ではなく、歯を生涯にわたって機能させるための再建医療。

適切な素材と確実な接着、そして患者さんご自身による日常のケアがそろってこそ、その真価が発揮されます。

💬 セラミックを長持ちさせたい方へ

西宮北口歯医者スター歯科では、初診カウンセリング時に「耐久性を重視した修復プラン」のご提案も行っております。

素材や接着方法に不安がある方、過去にセラミックが割れた・外れた経験のある方も、ぜひ一度ご相談ください。

精密な検査と丁寧な説明で、“10年先を見据えたセラミック治療”をご提案いたします。

編集責任者について

本記事は、西宮北口歯医者スター歯科 院長・生野智也(ISOI国際口腔インプラント学会認定医・インビザライン認定医)が、実際の臨床経験と知見をもとに執筆しております。