インプラントは医療費控除で治療費負担を軽減!

投稿日:2025年5月7日

カテゴリ:インプラント

知っておきたい費用・手続き・安心の保証について

インプラント治療は、見た目の美しさだけでなく、噛む力を回復させる医療行為として、多くの方に選ばれています。ですが費用が高額になることもあり、治療に踏み切るのに不安を感じる方も少なくありません。

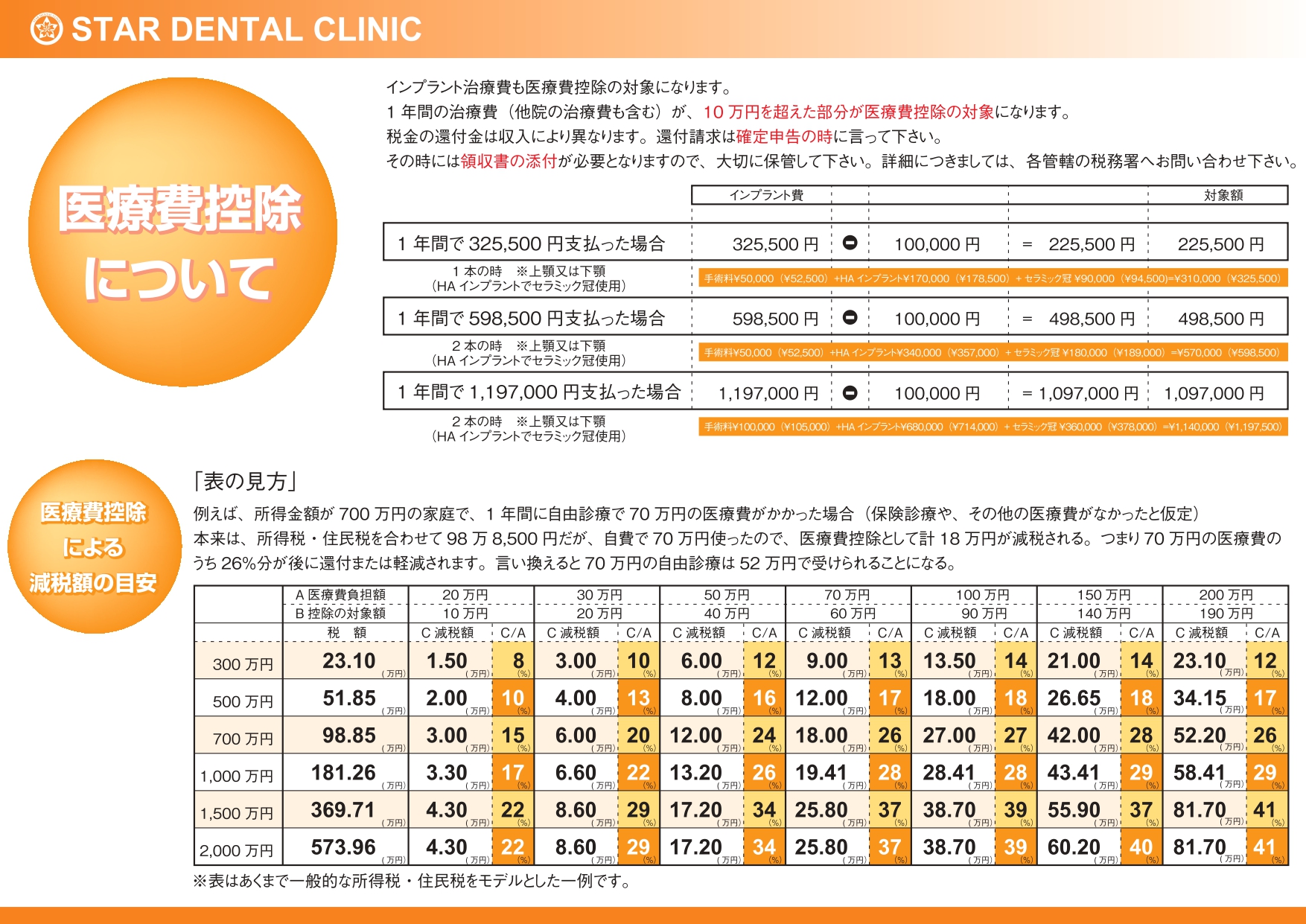

そこで今回は、医療費控除 という制度を中心に、インプラント治療を安心して受けていただくための情報を分かりやすくまとめました。

1.医療費控除とは?高額療養費制度との違いも解説

医療費控除とは

医療費控除は、ご自身やご家族のために1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税や住民税が軽減される制度です。対象となるのは、治療のために支払った医療費であり、インプラント治療も条件を満たせば控除の対象になります。

控除額の目安は、次のように計算されます:

高額療養費制度との違い

混同されがちですが、「高額療養費制度」は健康保険の制度で、1か月にかかった医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超過分を払い戻してもらえる仕組みです。

こちらは公的保険が適用される治療(保険診療)のみが対象で、インプラントのような自費診療は対象外となります。

一方、医療費控除は自費診療も含まれるため、インプラント治療費に対する節税効果が期待できます。

2.医療費控除の対象になる条件・ならないケース

控除の対象となる条件

インプラント治療で医療費控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります:

-

治療目的であること(美容目的は対象外)

例:咀嚼機能の回復のためのインプラントが対象 -

実際に支払った医療費であること

ローンなどで分割支払いしている場合は、その年に支払った金額が対象 -

通院のための交通費も対象になることがある

※電車やバスなど、公共交通機関の領収書や記録を残しておきましょう

対象外となるもの

以下は医療費控除の対象外となります:

-

美容目的のインプラントやホワイトニング

-

健康維持・増進が目的のサプリメント

-

通院時の自家用車のガソリン代や駐車料金

-

自費診療でも、「必要性」が認められないと判断されるケース

治療の必要性を証明するためにも、診断書や領収書は大切に保管しておきましょう。

3.申請方法と必要な書類について

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。会社員の方も、年末調整だけでは受けられないため、別途申請が必要になります。

必要なもの

-

医療費の領収書または「医療費通知」(健康保険組合などから届くもの)

-

通院の交通費の記録(公共交通機関の場合)

-

源泉徴収票(会社員の方)

-

確定申告書(税務署またはe-Taxで作成)

-

マイナンバーカード or 通知カード+身分証明書

申告期間は通常、翌年2月16日~3月15日まで。

ただし、医療費控除は過去5年までさかのぼって申請可能ですので、「申告を忘れていた!」という方もまだ間に合います。

4.安心して受けられるインプラント治療を目指して

当院では「一生涯保証」付きの安心サポート体制

インプラント治療は、人生において大きな決断のひとつです。だからこそ、長く安心して使っていただける保証制度を整えています。

-

インプラントフィクスチャー(一番下の土台部分)には

「一生涯保証」をご提供。

万一、自然脱落や感染などのトラブルがあった場合も、適切な処置を行います。 -

インプラントの上部構造(被せ物部分)は、5年保証

素材や設計に応じて再作製や調整にも対応いたします。

また、当院では治療前に費用の内訳や保証内容を丁寧にご説明し、「書面」での見積書も無料でお渡ししています。これにより、医療費控除申請の際に必要な書類としてもご利用いただけます。

ただしこれらの保証を受けるには条件がありますので、担当ドクターにご確認ください。

最後に:不安を安心に変えるサポート体制を

インプラントは決して「高い買い物」ではありません。機能回復と生活の質の向上に直結する大切な医療行為です。

当院では、患者さま一人ひとりが治療に納得・安心して臨んでいただけるよう、費用面・制度面・保証面のトータルサポートを行っております。

患者様にわかりやすい説明を提供するためにインプラントガイドブックや医療費控除の説明用紙も準備しております。

上記に関してご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

この記事の編集者は歯科医師の岡田雅弘です。

■ 他の記事を読む■